ファクタリングの仕訳・会計処理ってどうやるの?

ファクタリングによる『オフバランス化』ってどんなメリットがあるの?

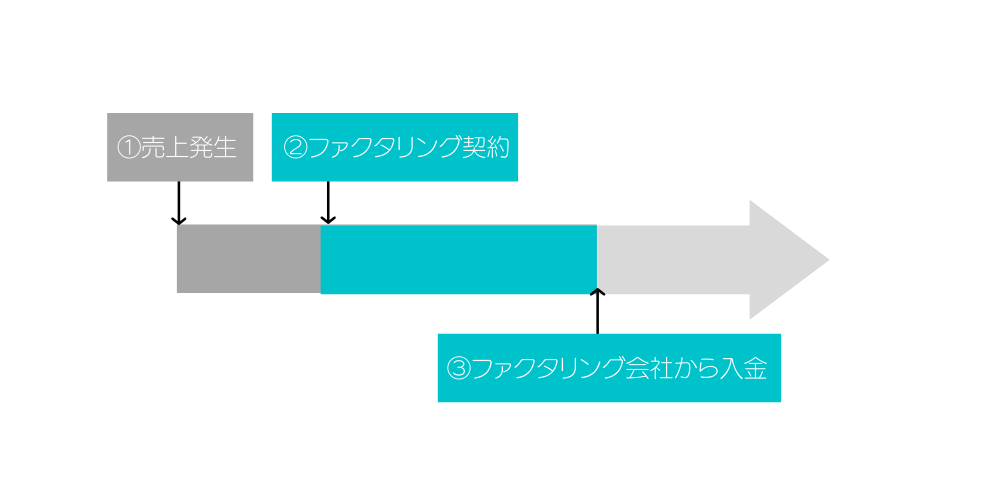

「ファクタリング」は支払い日前の請求書(売掛金・売掛債権)をファクタリング会社に売却してスピーディに現金化できる、近年人気の事業資金調達方法です。

事業資金がからむ取引なので、ファクタリング利用時には適正な仕訳と会計処理が求められます。

この記事では、ファクタリングにおける『会計処理』について、以下の内容を解説します。

- ファクタリング利用時の仕訳と記帳方法

- ファクタリングによる『オフバランス化』の効果について

ファクタリングってどんなサービスなの?という方は、以下の記事をご覧ください。

ファクタリングの『仕訳』と『勘定科目』

ファクタリング利用時の仕訳は、以下の2つのケースがあります。

- 契約から入金までに日数がかかる場合

- 即日入金の場合

①契約から入金までに日数がかかる場合

まずはファクタリングの契約から入金までに2日以上かかる場合です。

売上発生時

通常の売上発生時の仕訳です。

この例では、「掛け」での取引ですので、借方に売掛金が計上されます。

| 売掛金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 |

ファクタリング契約時

ファクタリング契約時、つまり売掛金をファクタリング会社に譲渡したときの仕訳です。

この時点では、ファクタリング会社とファクタリング契約を結んだだけで、まだ入金されていない状態のため、「未収金(または未収入金)」という勘定科目で処理します。

| 売掛金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 |

| 未収金 | 100万円 | 売掛金 | 100万円 |

ファクタリング会社からの入金時

次にファクタリング会社から入金があった際の仕訳です(この例では、普通預金に振り込まれたものとしています)。

この際、入金される金額から手数料が引かれていますので、手数料分を費用として計上する必要があります。

ファクタリングによる売掛金譲渡は、金銭債権譲渡にあたります。そのため、手数料は「売掛債権譲渡損」という勘定科目で処理します。

| 売掛金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 |

| 未収金 | 100万円 | 売掛金 | 100万円 |

| 普通預金 売掛債権譲渡損 | 90万円 10万円 | 未収金 | 100万円 |

なお、ご利用中の会計ソフトで「売掛債権譲渡損」の勘定科目がない場合、「雑損失」「支払手数料」などで代用しても大丈夫です。

またファクタリングとよく似た「手形割引」の取引では「割引料」という勘定科目が用いられていますが、ファクタリングでも割引料として勘定科目へ適用することもできます。

ファクタリングと手形割引を比較した記事も参考にしてください。

以上が、契約から入金までに2日以上かかる場合の仕訳方法です。

ポイントは契約時に売掛金が「未収金」に変わること、および入金時に手数料を「売掛債権譲渡損」で処理することです。

②即日入金の場合

今度は、契約後に即日で入金が行われる場合を見ていきましょう。

売上発生時

ファクタリングの契約から入金までに日数がかかる場合と変わりありません。

| 売掛金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 |

ファクタリング契約&入金時

ファクタリングの契約後に即時入金された場合は、売掛金を「未収金」として計上する必要はなく、いきなり「普通預金」「売上債権売却損」での仕訳ができます。

| 普通預金 売掛債権譲渡損 | 90万円 10万円 | 売掛金 | 100万円 |

即日入金の場合の仕訳はこれだけです。

細かい部分ではありますが、会計処理の面でも即日入金のメリットがあると言えます。

ファクタリングと『オフバランス化』

ここではファクタリングを利用した「オフバランス化」について紹介します。

オフバランス化とは?

「オフバランス化」とは、決算書の「賃借対照表」に計上される資産・負債を(適正な)会計処理により消すことで、事業会計を健全にみせることができる方法です。

オフバランス化の例

ここでは以下のような会社を例にして考えていきましょう。

| 借方 | 貸方 | ||

| 現金 | 500万円 | 借入金 | 100万円 |

| 売掛金 | 100万円 | 資本金 | 500万円 (うち利益:100万円) |

| 合計 | 600万円 | 合計 | 600万円 |

まずはファクタリングを利用せずに、銀行から100万円を短期借入した場合を考えます。

| 借方 | 貸方 | ||

| 現金 | 600万円 | 借入金 | 200万円 |

| 売掛金 | 100万円 | 資本金 | 500万円 (うち利益:100万円) |

| 合計 | 700万円 | 合計 | 700万円 |

この場合の「総資産利益率(ROA)」は、以下のようになります。

次に、手数料10%でファクタリングした場合を考えてみます。

| 借方 | 貸方 | ||

| 現金 | 590万円 | 借入金 | 100万円 |

| 資本金 | 490万円 (うち利益:90万円) | ||

| 合計 | 590万円 | 合計 | 590万円 |

ファクタリングを利用することで、貸借対照表から売掛金の項目がなくなります。

そして、この場合の「総資産利益率(ROA)」は、以下のようになります。

このように、わずかですがファクタリングを利用した場合のほうが、ROAが改善していることがわかります。

オフバランス化のメリット・デメリット

ファクタリングによるオフバランス化のメリット

上の例では、ファクタリングを利用することで総資産利益率(ROA)がわずかに改善しています。

総資産利益率(ROA)は銀行融資等の審査で重視される経営指標ですので、この値が改善しているということは、銀行融資の審査においては、ファクタリング利用のメリットがあるといえます。

ファクタリングによるオフバランス化のデメリット

一方で、ファクタリングを利用した場合、手数料として支払った10万円分だけ現金が減っています(さらに借入をしていない分、キャッシュも100万円少なくなります)。

つまり、手数料分の利益が減少するのです。

銀行融資等の評価では、利益率も重要な評価項目になりますので、この点では、ファクタリングを利用したことで経営指標が悪化したといえます。

このように、ファクタリングをするかどうかで経営指標が変化するため、どちらがより自社にとってメリットになるかを考える必要があります。

ファクタリングの仕訳でよくある質問

最後に、ファクタリングの仕訳でよくある質問を見ていきましょう。

手数料はどうやって仕訳したらいいの?

手数料は「売掛債権譲渡損」で計上します。

ファクタリングは、売掛債権を金融商品として売買する取引になります。

手数料を払う分、売掛債権の金額より「損失が発生した」ことになるわけですから、それを「売掛債権譲渡損」として仕訳をする必要があります。

会計ソフトなどで「売掛債権譲渡損」の勘定科目がない場合、「雑損失」「支払手数料」などで代用しても大丈夫です。

また手形割引では「割引料」という勘定科目が用いられていますが、ファクタリングでも売掛債権譲渡損でなく、割引料として勘定科目へ適用することもできます。

ファクタリング取引に消費税はかかるの?

ファクタリングのように金銭債権の譲渡にあたる取引は非課税取引にあたり、消費税はかかりません。

ただし、ファクタリング会社が債権譲渡登記を行う際の費用には消費税がかかります。

ファクタリングで発生する手数料については、以下の記事をご覧ください。

決算をまたいだファクタリングの場合はどう仕訳するのですか?

ファクタリング契約時から入金までに決算期末をまたぐ場合は、通常の売掛金としてその売上に法人税や消費税といった税金が課されます。

まとめ

本記事では「【図解】ファクタリングの仕訳・会計処理と『オフバランス化』」を解説しました。

以下、この記事のまとめとなります。

- ファクタリングを利用したときは、手数料を「売掛債権譲渡損」として計上する

- ファクタリングを利用すると、総資産利益率(ROA)が改善する効果がある(オフバランス化)

「売掛債権譲渡損」という見慣れない勘定科目を除けば、ファクタリングでも基本的な記帳の流れは変わりません。